新・雑誌を作っていたころ002

平凡社というのは、兵庫県多紀郡出身の下中彌三郎が設立した出版社である。1914年にポケット百科『や、此は便利だ』を刊行して創業した。スタートが1冊ものとはいえ百科事典であったということが、平凡社のその後を暗示していて興味深い。

下中彌三郎という人は、教員組合の創始者であり、労働運動や農民運動の指導者でもあった。幼くして父親を亡くし、陶工への道を歩んでいたが、神戸の小学校で代用教員に採用され、教職への道を歩み始める。1902年に上京し、雑誌や新聞の編集に携わりながら埼玉県師範学校の嘱託教師となる。『や、此は便利だ』はその頃の作品で、これを出版するために平凡社を興した。

その後、昭和初期の円本ブームに乗って30種、700巻以上の円本を刊行。大衆文学を世に広めることに成功するが、ブームの沈滞とともに経営が悪化し、1931年には倒産寸前となる。この窮地を脱するために下中社長が打った手が、『大百科事典』28巻の刊行だった。潰れそうな出版社が超大型企画を打ち出すとはギャンブルもいいところだが、これがまんまと成功し、平凡社は息を吹き返す。

そして戦後には「百科事典の平凡社」の名を天下に知らしめたロングセラー『世界大百科事典』を刊行。さらに1967年には全7巻で1万円という廉価版の『国民百科事典』を大ヒットさせた。以来、平凡社は百科事典の専業会社として「世界大百科」と「国民百科」を交互にバージョンアップさせながら存在感を高めていった。

おりしも日本は戦後の高度成長期。各産業から集まったセールスマンたちが百科事典を売りまくり、書店もこぞって割賦販売の百科をお得意さんに売り込んだ。これは母の従兄弟で大栄紙通商という紙問屋にいた人に聞いた話だが、毎日のように百科事典の増刷が決まり、紙の手配で日曜まで働かされたそうだ。百科事典の用紙は特漉きなので、どの紙でもいいというわけではない。製紙会社への発注タイミングが遅れると、たちまちバックオーダーの山になってしまうのである。

その時代を経験した平凡社の先輩社員たちは、ボーナスの時期になると「立った?」とお互いに聞いたという。札束の詰まった賞与の袋が、机の上に立ったかどうかを言っているわけで、「立ったよ」と答えると、決まって「横に? 縦に?」という質問が続いた。労組は少しでも多く賞与を会社から分捕ろうと要求を考えるのだが、この時期はいつも一発回答。会社側から「なんだ、それっぽっちでいいのか。欲がないな」と言われたこともあったそうだ。

「札を刷っている状態」の百科ブームのおかげで、平凡社はすっかりバブリーな社風になっていた。「どうせ税金で持って行かれるのなら」と役員から社員までじゃぶじゃぶ金を使い、千代田区四番町に豪華な自社ビルを建設。あわせて「東洋文庫」「カラー新書」「月刊太陽」の3大企画をスタートさせた。

そのころの平凡社がいかに異常な会社であったかは、百科以外のすべての企画が赤字であったことを見れば明らかだろう。また、こんなこともあった。ぼくが入社してからしばらくたったある日、昼休みにフルートの音が聞こえるので音のする方に歩いて行ったら、中年の男性が楽譜を見ながらフルートを吹いている。音楽サークルの人なのかと思ったが、聞いてみると『音楽事典』の編集部員だった。届いた原稿が正しいかどうか、実際に演奏して確かめていたのだという。「じゃあみなさん、楽器の達人揃いなんですね」と聞いたら、「とんでもない。会社の金で習いに行ってひとつずつマスターしている」と。あとで雑誌部の先輩社員に聞いてみたら、「俺が入社してから、あの部署は1冊も本を出してないな」と言っていた。

そういう「異常さ」は、新入社員にはわからない。なにしろ自分が入った会社が世の中のすべてであり、基準だからだ。ぼくが客観的に平凡社のことを語れるようになるのは、平凡社を離れて学研の傘下に入り、さらに他の出版社ともつきあい始めるようになってからのことだ。とにかくこの時期は、早く会社の一員になろうと必死だった。

「山崎君は雑誌1課。『月刊太陽』の編集部に配属」と総務課長に辞令を渡されたのは、5月の連休明けだった。広告部に回されると思い込んでいたので、編集の仕事、それも雑誌の仕事につくことになるのは驚きだった。なにしろ編集がどんな仕事なのか、イメージがつかめない。研修中に社内の職場ガイダンスがあって、「太陽」の嵐山編集長と筒井デスクがおもしろおかしく説明してはくれたが、本当にそんなことで給料が貰えるとは思えなかった。

ともかく、辞令を渡されたので5階の編集部に行った。平凡社は地下が書庫、1階がロビー、2階が営業部と経理部、3階が総務部と広告部、4階が百科、5階が雑誌と書籍、6階が役員室、7階が写真部という構造になっていた。雑誌部はエレベーターホールを挟んで5階の南側にあり、半分が雑誌1課で「月刊太陽」編集部、のこり半分が雑誌2課で「別冊太陽」「太陽シリーズ」「太陽コレクション」「別冊太陽愛蔵版」「季刊文体」「季刊歴史と文学」「月刊アニマ」の編集部がずらりと並んでいた。

「太陽」の編集部に行くと、嵐山光三郎編集長以下、編集部の人たちが総出で迎えてくれた。ここは平凡社で一番若い職場なのだという。実際に顔ぶれを見てみると、1年上の斎藤さん(のちに「ブルータス」編集長を経てヴォーグニッポン代表取締役)、2年上の渡辺さん(のちに「ドリブ」「SPA!」編集長を経て大正大学教授)、三村さん(現・河出書房新社編集部長)、岡さん(のちに村上春樹番のフリー編集者。昨年逝去)といった生きのいい人たちが揃っていた。いい職場に来たと感じた。

最初のうちは、見習いという名の居候である。雑用は何でも引き受け、仕事を外から覚えていく。雑誌の編集部なので午前中は誰も出てこないが、毎日定時前に編集部に入った。平凡社は9時半から17時半が定時だが、そのころのぼくのタイムカードはいつも9時17分と打刻されていた。最初の日がその時間だったので、なんとなくその時間を守ろうと決めたのだ。ちょっと早く来て会社の外で時間を潰し、1分前にタイムレコーダーの前に立って9時17分になるのを待つ。そんな馬鹿なことをする社員は他にいないので、すぐに守衛さんに覚えられた。

午前中のぼくの仕事は、電話番と前夜の酒盛りの片づけ、それから編集部の掃除と書架の整理だ。毎朝必ず、応接テーブルの上にコップや茶碗、皿などが積み重なっている。まずはそれを給湯コーナーの流しに運び、片端から洗って片付ける。応接テーブルの上だけでなく、仕事机の上にまで食器が広がっていることもあり、ビールがこぼれていたり、食べ物の汁が流れていることもあった。飲食店に就職したのではないかと思ったこともあった。

雑誌部にはアルバイトの女子大生が2人いた。1人は雑誌1課専属、もう1人は雑誌2課の専属だ。毎朝彼女たちと皿を洗いながら雑談するから、すぐに仲良くなる。平凡社には「アルバイトは49日間」という規程があり、2カ月たたないうちに彼女たちは入れ替わる。あっという間に名前を覚え、家の場所を知り、電話番号を教えてもらった。毎日一緒にお昼を食べ、暇な夜は食事とお酒。ここは天国ではないかと思った。

最初の仕事はお使いだった。いわゆる「原稿取り」である。池波正太郎、遠藤周作、安岡章太郎、赤塚不二夫、円地文子、あとは思い出せないが、知っている偉い人たちのところに原稿を取りに行かされた。もちろん、預かった原稿をなくしたり汚したりしたら切腹ものである。ショルダーバッグにしっかり原稿をしまい、脇の下に汗をかきながら会社まで持って帰った。

そのうちに仕事を任された。編集部員の編集後記である「ペンだこ足だこ」のとりまとめと、読者だより、そして美術展案内のコラムである。先輩編集者たちから原稿を受け取り、教わったばかりの「赤入れ」をしてからデスクに渡す。美術展案内は自分でデータを集め、原稿を書き起こして同じくデスクへ。「字が違う!」「同じ表現の繰り返し!」「文章が曖昧。もっとストレートに!」といったお小言を頂戴した。でも、文句を言われるたびに少しずつ自分が成長していくような気がして、くすぐったいような気分だった。

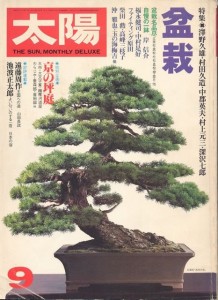

仕事は毎日増え続け、ついに取材に行ける日がやってきた。9月号の特集取材でキャップに同行し、モノクロのグラビアページを担当するのだ。カラー見開きのインタビューも担当することになった。生まれて初めての飛行機は、福岡便だった。香椎花園の中にある盆栽園の中を、写真部のカメラマンと一緒に回り、メモを取りまくる。夜はキャップとカメラマンと3人で中洲。中洲で飲んだのも生まれて初めてなら、牛の尻尾を食べたのも生涯最初だった。

だがこの号では苦い思い出がある。グラビアページは盆栽の商品カタログだったのだが、値段の桁を間違えてしまったのだ。校了日にしっかりチェックしてデスクに戻し、「お先に」と帰ったのだが、そのあとで筒井デスクが「どうも値段がおかしい気がする」とぼくの引き出しから取材ノートを探し出し、桁が違うことを見つけてくれたのだ。翌朝出社してみると、机の上に「バシッ」と平手打ちのイラストが貼ってあった。レイアウターの義江さん(現「タイプフェイス」主宰者。装幀家)が半分冗談で書いてくれたものだが、ものすごいショックだった。